- De la phénoménologie

- Sixième Méditation cartésienne

- Héraclite : Séminaire du semestre d'hiver 1966-1967

- Réduction phénoménologique

- Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures

- Lexique de phénoménologie

- Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps

- L'idée de la phénoménologie

- Méditations cartésiennes

- Monde (phénoménologie)

Articles Publique

- Détails

- Écrit par Super User

- Catégorie : Articles Publique

- Affichages : 3382

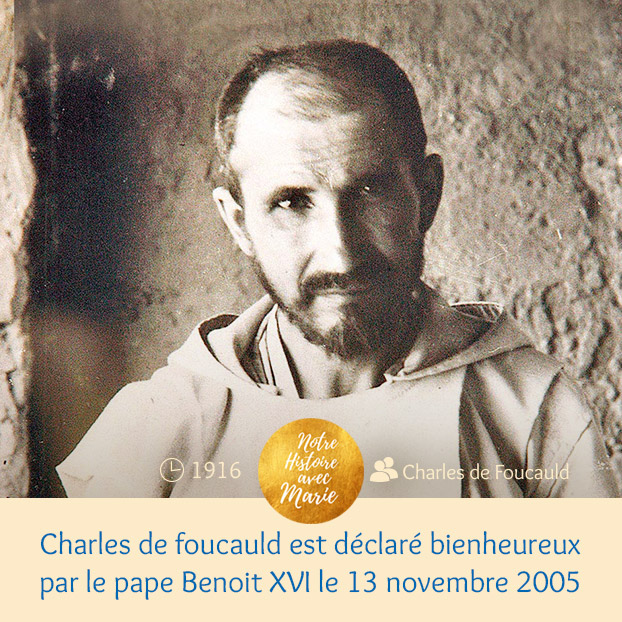

1916

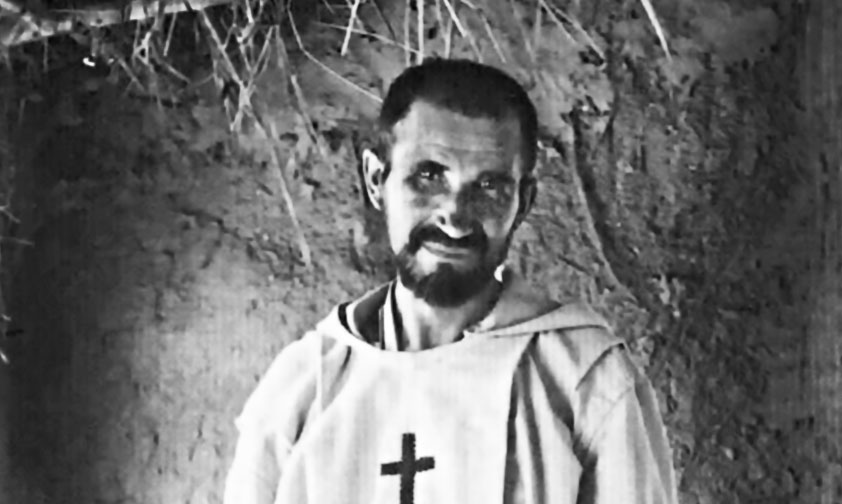

Charles de Foucauld, « un saint pour aujourd’hui »

Une conversion prodigieuse. Frère Charles fait partie des « recommençants », selon l’expression employée de nos jours. Éduqué dans un milieu catholique, il abandonne à 15 ans toute pratique religieuse et vit une jeunesse pleine de mondanités et de plaisirs. « Je suis allé loin de vous, loin de votre maison, dans le pays de l’incrédulité, de l’indifférence », dira-t-il. Tenté un moment par l’Islam (problématique bien actuelle !), admirant la simplicité du dogme et la ferveur des croyants, c’est grâce à sa cousine Marie de Bondy qu’il revient à la foi chrétienne. Dans l’intimité des églises, il répète cette étrange prière : « Mon Dieu si vous existez, faites que je vous connaisse. » Et peu à peu, le Seigneur le saisit jusqu’à sa conversion en l’église Saint-Augustin à Paris fin octobre 1886. Il vit alors avec intensité cette rencontre avec un Dieu riche en miséricorde qui l’accueille tel qu’il est dans le confessionnal du Père Henri Huvelin (1830-1910), son futur directeur spirituel. Un changement radical se produit en lui, une prise de conscience que la compassion divine est plus forte que le péché. Dès lors, Dieu devient le socle de sa vie. « Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. » Il n’y a plus de demi-mesure, il va jusqu’au bout de l’amour et du don. Le jour même de sa mort, il écrira à son ami Louis Massignon : « Comme chrétiens, nous devons donner l’exemple du sacrifice », puis fera cette autre déclaration, véritable testament spirituel : « On n’aimera jamais assez. » « Dieu nous aime bien plus qu’une mère ne peut aimer son enfant », écrit-il, toujours le jour de sa mort, à sa cousine Marie. Se savoir aimé, c’est commencer une nouvelle vie. Il se remémore alors sa vie avant sa conversion : « Vous me faisiez sentir une tristesse profonde, un vide douloureux… pendant ce qu’on appelle les fêtes » ; et porte sur lui-même ce jugement impitoyable : « J’étais moins un homme qu’un porc. » À 28 ans, Charles peut « revêtir la tunique d’innocence » du Fils Prodigue, et commencer une nouvelle vie.

Ses débuts en tant que moine. En janvier 1890, à 32 ans, Charles devient moine trappiste en Ardèche, à Notre-Dame des Neiges ; puis dans un monastère plus pauvre en Syrie, à Akbès. Rapidement, il demande à poursuivre sa quête spirituelle ailleurs, loin de la sécurité qu’offre une maison religieuse. Il sort de la Trappe pour marcher sur les pas de Jésus en Terre Sainte et devient domestique dans un couvent de clarisses à Nazareth. Il tente de discerner la volonté de Dieu jour après jour, dans une vie qui semble instable, car hors des sentiers habituels. Mais, malgré les apparences, Charles se laisse modeler par l’Esprit qui le conduit sur des chemins inédits. Un peu marginal dans ses choix, il a le souci d’obéir à l’Église, en respectant scrupuleusement les lois et les règlements en vigueur.

Un prêtre atypique. Ordonné prêtre à Viviers (Ardèche) en 1901 (non pour le prestige social attaché à la fonction mais pour offrir « le banquet divin » aux plus pauvres), Frère Charles décide de s'installer dans le Sahara algérien à Béni-Abbès. Il exerce un ministère plutôt classique d’aumônier militaire, dispensant sacrements et catéchèse avec un zèle exemplaire. Quand il devient le seul chrétien en terre d’Islam, il se prive pendant des mois de la présence du Saint-Sacrement afin de respecter les normes ecclésiastiques en vigueur, qui n’acceptaient pas qu’un prêtre seul puisse dire la messe. Atypique, ermite-missionnaire comme il lui arrive de se présenter, brûlant du désir d’annoncer la Bonne Nouvelle d’un Dieu d’amour, il est arrêté dans ses élans quand il réalise que la manière d’évangéliser doit être différente. Lui aspire à vivre avant l’heure ce que préconisera le chapitre 1 de la constitution Gaudium et Spes du 7 décembre 1965 : « Les chrétiens doivent partager les joies et les peines, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent et qui sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » Pour Charles, il faudrait davantage respecter la liberté de conscience, construire d’abord une relation d’amitié avec les Touaregs, valoriser la religion naturelle et partager leur mode de vie. Or nous « les ignorons à un degré effrayant », s’indigne Frère Charles parlant de la relation des Européens avec les indigènes. Ce dernier pense qu’il faudrait se lancer dans une pré-mission pour apprendre à connaître le milieu à évangéliser, idée nouvelle à une époque où la plupart des missionnaires n’ont guère ces préoccupations. Il faut souligner ici l’immense travail linguistique de Frère Charles pour connaître la langue et la culture touarègue (il rédige des dictionnaires, une grammaire, un recueil de poèmes et de chansons, etc.).

Une vie au milieu des pauvres. Sa vie fut aussi atypique dans sa conception de la vie religieuse. Il refuse les grandes structures où les religieux sont coupés du monde et se protègent de lui. Il rêve de mettre en place « de petits foyers d’amour », de petites structures insérées au milieu du peuple pauvre s’exposant au coude à coude avec lui. Il accepte par avance d’être vulnérable, avec une seule règle de conduite : donner à l’amour la première place pour se réserver la dernière. Sur son réveil, il a fait marquer cette devise significative « Jésus Caritas. Il est l’heure d’aimer Dieu ». Tout un programme ! Fasciné par le mystère de l’incarnation, il veut avant tout imiter le Dieu de Jésus-Christ, le « modèle unique ». Un Dieu agenouillé devant sa créature indigne (Philippiens II, 6), un Dieu humble ouvrier pendant 30 ans à Nazareth. Il veut « descendre » comme son maître et s’approcher en priorité de ceux « qui souffrent, des pauvres, des malades ». C’est donner mais aussi savoir recevoir d’eux, car comme on le dit beaucoup de nos jours : « Les pauvres nous évangélisent. » « Le jour on ne cesse de frapper à ma porte, écrit-il, et la nuit qui serait le temps propice pour la prière, je m’endors misérablement » (confidence éplorée au Père Huvelin le 15 décembre 1902). Difficile équilibre à trouver entre deux exigences : une vie de relation à Dieu, son « Bien-Aimé Frère et Seigneur Jésus », et sa vie de relation aux frères. Au cours de sa vie, Frère Charles a envoyé des milliers de lettres (plus de 4 400 répertoriées) à des parents et amis, dans le souci d’aider, de réconforter, de conseiller et d’accompagner. Il veut aimer chacun dans le cœur de Dieu. « Habituer tous les habitants chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère. » Sa vie religieuse n’est pas un écran mais un creuset pour aimer davantage. Il veut aimer comme Dieu aime. Devenir « compagnon des pauvres comme Jésus » et « aller aux hommes en frère malgré leur indignité, leurs défauts, leurs vices et leurs crimes ». « Vouloir aimer, c’est aimer », écrit-il. « Plus nous aimons Dieu, plus nous aimons les hommes. ». Ces deux amours ne sont pas en concurrence mais se confortent mutuellement. Le Père Huvelin disait de son protégé qu’il avait fait « de la religion un amour ». Cela ne l’a pas empêché, pour défendre la population pauvre contre d’éventuels assaillants (le désert étant en proie aux bandes armées sur fond de Première Guerre mondiale), de conserver dans le fortin de Tamanrasset où il habite, vivres et munitions (ce qui suscitera finalement des convoitises, et provoquera indirectement sa mort).

Des instincts novateurs. Bien avant Vatican II, Frère Charles a l’intuition qu’il faut donner aux laïcs la place qu’ils méritent dans la Sainte Église et notamment dans la mission d’évangélisation. Selon lui, ils peuvent aller là où n’entre pas le prêtre à la manière de Priscille et Aquila dans les Actes des Apôtres (chapitre XVIII), et témoigner de ce que doit être un véritable disciple de Jésus dans le monde. Il est urgent, dit-il, « d’envoyer dans les colonies d’authentiques commerçants, des cultivateurs, des artisans et non des marchands d’alcool », « des bons chrétiens des deux sexes et les conversions viendront d’elles-mêmes ». D’ailleurs, Jésus n’était-il pas un laïc ? Il met en place, peu avant sa mort, une sorte de confrérie pour évangéliser les colonies : le « Directoire ». Il se rend alors en 1913 en France pour solliciter des autorités ecclésiastiques un appui. Mais il n’y rencontre qu’un accueil mitigé, tant est novatrice son association où les adhérents sont « sans distinction de sexe, d’état, célibataires ou mariés, prêtres ou laïcs ». Une association qui comptera 45 membres affiliés, lui Charles sera le numéro 9 du groupe.

Autre preuve de son esprit pionnier, Charles sait que l’évangélisation ne peut se dissocier d’un travail de pastorale sociale, de promotion humaine car chacun doit être respecté dans sa dignité. Il dénonce à la manière du pape François, les oublis des priorités évangéliques : « Oublier les brebis galeuses pour s’occuper des brebis grasses et dociles »… un disciple du Christ ne peut le tolérer. Écœuré par les injustices, il dénonce aussi l’esclavage qui sévit encore en Afrique du Nord avec la complicité du pouvoir français en place. Il remue ciel et terre auprès des autorités religieuses laxistes et prudentes pour arriver à l’éradication de cette « monstruosité », refusant d’être « un chien muet » par peur ou par lâcheté. Avant l’aggiornamento de Vatican II, il donne une grande importance à la Parole de Dieu qui doit nourrir la foi au risque de la voir s’étioler. Une Parole vivante qui travaille le croyant comme « la goutte d’eau qui tombe et retombe sur une dalle toujours à la même place ».

Un « phare » au XXe siècle. Charles est tragiquement assassiné le 1er décembre 1916 aux portes de son ermitage à Tamanrasset, en Algérie. Bien que sa vie fut courte (à peine 58 ans), elle fut ô combien riche et mouvementée ! Une vie travaillée par l’Esprit souvent imprévisible, atypique par bien des aspects, mais une vie qui peut être qualifiée de résolument moderne dans son parcours spirituel. Très vite, il est considéré comme un martyr aimé de tous. Le voilà Frère universel « post mortem » qui a donné naissance à une famille spirituelle répandue dans le monde entier. Une vingtaine de groupes s’efforcent aujourd’hui de refléter au mieux certains aspects de sa personnalité riche et complexe, mais aucun, à lui seul, n’épuise la totalité de son message. Le Père Yves Congar (religieux dominicain, 1904-1995), artisan du concile Vatican II, l’a présenté, à l’instar de Thérèse de Lisieux, comme « un phare mystique pour le XXe siècle ». Quant au grand théologien Ur Von Balthasar (1905-1988), il a qualifié Charles de Foucauld comme « le signal d’une contemplation gratuite, sans égards pour les résultats immédiats mais d’une fécondité en profondeur pour l’Église ». Son procès en béatification commence dès 1927. Interrompu durant la guerre d'Algérie, il reprend ultérieurement et Charles de Foucauld est déclaré vénérable le 24 avril 2001 par Jean-Paul II. Le 13 novembre 2005 à Rome, le pape Benoit XVI le déclare bienheureux, offrant à l’Église Universelle une nouvelle icône de sainteté dans un monde en mal de repères.

La foi de nos jours n’est pas comme un acquis scellé, mais une recherche à poursuivre inlassablement. « Mon Dieu, donnez-moi la foi ! Mon Dieu, je crois, mais augmentez ma foi » (méditations à Nazareth). Cette recherche rend Frère Charles proche des catholiques, des non-croyants, et aussi des croyants des autres religions. Il a témoigné d’une ouverture d’esprit œcuménique avant l’heure. Se trouve en lui un charisme à découvrir, une lumière, comme celle d’un « phare » qui souhaite nous aider à secouer nos torpeurs et vivre mieux d’espérance, de charité et de foi.

- Détails

- Écrit par Super User

- Catégorie : Articles Publique

- Affichages : 2229

Réactions chinoises à la Russie et à la réunion de l'ONU dominée par l'Occident

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2022/09/22/kiinalaisreaktioita-venajaan-ja-lannen-dominoimaan-yk-kokoukseen/

Lorsque le président russe Vladimir Poutine, soumis à une pression toujours plus forte de la part des États-Unis et de l'Occident, a annoncé mercredi la mobilisation partielle des réserves militaires du pays, les rédactions occidentales sont entrées dans une frénésie folle, les journalistes et les "experts" répétant leurs diatribes russophobes.

Parallèlement à leurs propres élans d'indignation, les Occidentaux ont rapporté que "d'autres pays" avaient "condamné" les actions de la Russie en Ukraine. Je n'ai pas personnellement observé que l'opération spéciale de la Russie ait suscité une réaction aussi vive dans les pays BRICS, par exemple, qu'à l'Ouest, de sorte que l'interprétation selon laquelle la Russie est "laissée à elle seule" relève en partie de la manipulation de l'information occidentale.

Plus révélateur encore, le jour même où Poutine a annoncé une mobilisation partielle et des référendums dans les régions de l'est de l'Ukraine tenues par les rebelles qui veulent se joindre la Russie, le président chinois Xi Jinping a appelé ses forces armées à se préparer aux batailles à venir.

"Il faut résumer et appliquer les leçons tirées des réformes réussies, gérer les nouvelles situations et comprendre les exigences des tâches, se concentrer sur la préparation à la guerre et faire preuve d'audace dans l'exploration et l'innovation", a formulé le dirigeant chinois.

La Chine, l'Iran, l'Inde et d'autres pays qui, par le simple effet de leur propre développement, "défient" l'hégémonie américaine, savent pertinemment que si la Russie tombe et que l'Occident et l'OTAN gagnent, ils seront les prochaines cibles en tant que "puissances montantes" pour un centre de pouvoir atlantiste qui ne tolère pas la multipolarité mais veut poursuivre la voie de sa propre autocratie.

Les experts chinois ont également commenté les actions de la Russie, tout en critiquant la réunion des Nations unies en cours, où Poutine et l'Ukraine ont reçu trop d'attention, au détriment d'autres questions.

Selon les Chinois, la crise en Ukraine s'aggrave, d'autant plus que l'alliance occidentale a "détourné l'Assemblée générale des Nations unies en cours et l'a transformée en un théâtre où l'on joue le sketch de l'hostilité anti-russe, attisant davantage les flammes et sapant encore plus les perspectives de négociations pacifiques".

Selon certains experts chinois, "il y a un risque que le conflit dégénère en une guerre entre la Russie et l'Europe qui pourrait devenir incontrôlable". Selon eux, la "situation malheureuse actuelle mérite une réflexion approfondie sur ce qui a conduit à une crise sans précédent et comment".

"L'ordre de mobilisation montre que la Russie a procédé à des ajustements tactiques des opérations en cours, ce qui signifie que le conflit entre dans une nouvelle phase", déclare Zhao Huirong, expert en études est-européennes à l'Académie chinoise des sciences sociales.

"Il est inévitable que la confrontation s'intensifie et se prolonge. Comme les deux parties cherchent l'avantage absolu et même la victoire finale sur le champ de bataille, la perspective de négociations devient moins probable", estime Zhao.

"Nous devrions comprendre qui a conduit le conflit Russie-Ukraine là où il est maintenant, et qui a fait en sorte que la Russie et l'Ukraine ratent l'occasion de négocier", laisse entendre Cui Heng, chercheur adjoint au Centre d'études russes de l'Université normale de Chine orientale, sans mentionner Washington, Londres et Bruxelles.

Lors de l'Assemblée générale de l'ONU - un forum censé se concentrer sur les préoccupations mondiales telles que les problèmes climatiques, la crise alimentaire et le redressement post-colonial - les dirigeants de plusieurs pays occidentaux se sont concentrés, comme d'un commun accord, sur la critique des actions de la Russie en Ukraine.

"Les pays qui refusent de se ranger du côté de l'Ukraine sont complices du nouvel impérialisme de Moscou", a déclaré le président français Emmanuel Macron à l'Assemblée générale des Nations unies mardi.

Selon Cui Hongjian, directeur du département des études européennes à l'Institut chinois d'études internationales, la "perspective extrême" de Macron considère la question comme un choix partisan "ou bien ou bien" et "la critique des pays neutres montre que l'Europe a amorcé une confrontation aiguë [contre la Russie]".

Le président américain Joe Biden a continué à utiliser l'Assemblée générale pour faire avancer un programme anti-russe et a également blâmé Poutine dans un discours mercredi, affirmant que le monde a connu une "guerre brutale et inutile choisie par un seul homme, Poutine". Bien entendu, M. Biden n'a rien dit du propre rôle des États-Unis dans la déstabilisation de l'Ukraine.

Au moins, tout le monde ne partage pas l'avis de l'administration Biden. Le président brésilien Jair Bolsonaro a appelé à un cessez-le-feu et a réitéré sa volonté de promouvoir des négociations pour résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il a également demandé la levée des sanctions et de l'isolement économique de la Russie.

La position de la Chine sur la crise ukrainienne va dans le même sens. Mercredi dernier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a exhorté "les parties concernées à parvenir à un cessez-le-feu par le dialogue et la négociation et à trouver des moyens de résoudre les préoccupations raisonnables de sécurité de toutes les parties dès que possible".

La Chine comprend que, avec la Russie, l'Occident a les yeux rivés sur Pékin. Lorsque les États-Unis et certains pays occidentaux mettent constamment l'accent sur la "menace" chinoise, ils s'inquiètent uniquement du fait qu'ils ne peuvent plus maintenir leur hégémonie mondiale.

"La guerre froide est terminée depuis plus de 30 ans, mais la mentalité des États-Unis et de l'Occident est toujours bloquée à l'époque de la guerre froide", voilà comment la Chine interprète la situation.

21:04 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, états-unis, russie, occident, onu, nations-unies, ukraine, politique internationale

.

.

.

.

- Détails

- Écrit par Super User

- Catégorie : Articles Publique

- Affichages : 2995

| Auteur | Eugen Fink |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | philosophie |

| Titre | Spiel als Weltsymbol |

| Éditeur | Kolhammer |

| Lieu de parution | Stuggart |

| Date de parution | 1960 |

| Traducteur | Hans Hildenberg et Alex Lindelberg |

| Éditeur | Les Éditions de Minuit |

| Collection | Arguments |

| Date de parution | 1993 |

| Nombre de pages | 244 |

| ISBN | 2-7073-0130-2 |

| modifier |

|

Le Jeu comme symbole du monde est un ouvrage du philosophe allemand Eugen Fink édité en 1960 traduit et publié, pour la première fois en France en 1966. « Retrouvant certaines intuitions centrales d'Héraclite et de Nietzsche, Eugen Fink tente de relier en un tout différencié jeu cosmique et jeu humain; il interroge en ce sens magie et mythes, religions et cultes, philosophie et vie. Dépassant la distinction tranchée entre ludique et sérieux, il voit le monde comme un jeu sans joueur et l'homme comme joueur et jouet ». C'est ainsi qu'il pense établir une parenté entre jeu cosmique et jeu humain.

La finalité de la recherche

Eugen Fink constate : que dans tous les modes fondamentaux de l'expérience humaine (je perçois, je me souviens, j'ai rêvé, je pensais), l'intelligibilité première du concept de « monde » prend appui sur une compréhension de l'être-homme comme praxis, agir et liberté, note Raphaël Célis dans la Revue philosophique de Louvain. Toute la « dimension » du monde est affectée par cette conception « c'est toujours sur fond d'une aperception pratique d'un tout finalisé que le monde, entendu comme totalité de l'horizon d'existence, s'avère préalablement découvert et compris ».

Fink s'est progressivement éloigné des conceptions de Husserl et de Heidegger en cherchant une autre forme de «mondanisation » différente de celle que nous mettons en œuvre lorsque nous sommes seulement guidés par un intérêt pratique ou théorique. Fink pense la trouver en revenant à la pensée primitive qui parle du mouvement du monde comme d'une course et du processus d'individuation selon l'« image du jeu » (p.62). Fink se demande si le jeu ne permet pas d'aborder autrement et d'offrir un nouvel éclairage au phénomène du monde note Raphaël Célis .

« Selon Fink, le jeu, comme phénomène fondamental de l’homme, ne désigne pas seulement la simple activité ludique mais s’enracine bien plus en amont, dans la possibilité qu’a l’homme de poser l’irréel, de mettre en scène des acteurs, de jouer ou de définir un rôle, et ce, non pas simplement sous la forme particulière du théâtre, mais aussi dans le monde du travail, du pouvoir ou de l’amour, la possibilité du jeu perçant toujours dans les autres phénomènes fondamentaux qu’il englobe. [...] l’art, le mythe, le culte, sont eux aussi des formes de jeu, dans la mesure où ils expriment, dans la réalité, les aspirations de l’homme, qu’ils symbolisent objectivement. C’est l’expression de l’imaginaire dans le réel qui définit le jeu, et celui-ci, comme tel, est l’ultime phénomène fondamental de l’existence humaine. » écrit David Chaberty.

« Tout jeu est une modélisation du monde, un symbole, qui réunit le monde imaginaire et le monde réel, le jeu étant la communication entre ces deux réalités dont il constitue une réduction appréhensible pour notre esprit [... ] il ne s'agit pas d'une reproduction à l'identique d'une information ou d'une expérience mais leur recréation dans la pleine acception du terme d'une partie modèle qui n'existe pas et n'existera jamais parce qu'elle n'est que potentielle » écrit Boris Solinski .

Pour introduire à cette pensée Fink , dans un large détour, consacre le premier chapitre de l'ouvrage à des considérations générales sur la conception métaphysique du monde et de l'homme, à l'évaluation problématique des choses selon leur rang ontologique, à quelques sentences obscures d'un penseur présocratique à savoir Héraclite et à la position mondaine de l'homme, être intermédiaire entre l'animal et Dieu, pour, après la notion d'« être-dans-le-monde », reprendre et terminer sur le concept d'« être-au-monde» de la phénoménologie heideggérienne (p.54). Les chapitres 2 et 3 sont plus spécialement orientés sur la question du jeu en procédant à son examen sous l'angle de son interprétation métaphysique et sous l'angle de son interprétation mythique. Le dernier chapitre (4) s'interroge sur la mondanité du jeu humain autrement dit le mode propre de mondanisation auquel nous fait accéder le jeu qui n'est ni celui de la praxis ni celui de la raison théorique.

Le monde comme jeu

Parce que le jeu est d'abord un mode d'être de l'homme c'est à partir de l'étude de la position singulière de cet être dans le « Cosmos » (au sens Grec) que Fink entend aborder cette question. Au §5 du premier chapitre, Fink recense tout ce qui différencie ce qu'il appelle l'« être-dans-le-monde » de la pierre ou de l'animal avec l'« être-dans-le- monde » de l'homme.Notamment « l'homme a relation avec l'impérissable qui gouverne la disparition, le lever et le déclin des choses finies » (p.58). « Pour la métaphysique le monde est une somme de choses, il n’est pas reconnu comme une dimension supérieure dans laquelle viennent et disparaissent les choses ; dans la mesure où l’espace et le temps sont conçus à partir des choses, où la dimension spatio-temporelle d’ensemble n’est pas aperçue, le jeu du Tout, dans lequel tout étant fini apparaît et disparaît, dans lequel quand l’un apparaît l’autre disparaît et inversement, n’est pas et ne peut pas, lui non plus, pour des raisons essentielles, être aperçu », écrit David Chaberty. Dans Les Lois, « Platon interprète la relation entre les hommes et les dieux dans la perspective du jeu : il appelle l'homme le jouet des dieux » (p.93). Fink reprend la métaphore de l'enfant qui joue : « le paradis perdu de l'enfance est l'image directrice de notre croyance en des dieux qui passent leur existence heureuse à jouer. À partir de là nous pouvons imaginer dans une certaine mesure, et surtout sentir, ce que pourrait être le jeu divin. Leur vie surhumaine ressemblerait à l'enfant qui joue au tric-trac », cité par Boris Solinski . Fink qualifie le mouvement du monde de course, la « course du monde », que la pensée primitive décrit comme « le royaume de l'enfant, de l'enfant qui joue, dans lequel le jeu devient la métaphore cosmique pour le tout de l'apparition et de la disparition des choses, des étants, dans l'espace-temps du monde » (p.62)

Les choses n'apparaissent individuellement que dans un rapport de choses qui se tiennent et l'ensemble dans un universel rapport global (p.60). Dans la perspective classique l'être est interprété comme chose individuelle, comme être de l'étant fini, « cachant ainsi que l'origine des choses finies se trouve dans l'action du monde, la finitude devenant elle-même un phénomène, une donnée appartenant aux choses » (p.61).« Toute chose finie est par son autonomie séparée du fond originel de la vie, d'où il y a de multiples modes sur lesquels une chose finie peut devenir « symbole » authentique, se mettre à briller dans son intramondanité, renvoyant ainsi au tout du monde lorsque le caractère fragmentaire de l'étant apparaît dans la lumière du monde » (p.129).

Fink procède à une autre inversion quant à l'« ouverture » de l'homme au monde qui n'est plus le fait de sa propre nature mais le fait du monde lui-même.

L'essence du jeu

Le propos de Fink dans cet ouvrage est de tenter de gagner la signification philosophique du jeu. « Fink procède en deux temps : d’abord une mise en question de l’interprétation métaphysique du jeu, puis, encore plus en arrière, une considération sur les pratiques ludiques archi-originaires, telles qu’elles apparaissent dans le culte primitif et dans les pratiques magiques ». .

Interprétation métaphysique du jeu

Du point de vue de la métaphysique le jeu qui privilégie l'apparence et n'a donc pas la dignité du vrai, est dévalué.

Raphaël Célis remarque : s'agissant du « concept de jeu [...] qui n'a pas été totalement intégré dans la hiérarchisation platonicienne de l'être, où le modèle s'oppose à la copie, la vérité à son mime, l'original à son reflet. Parce qu'il ne s'insère précisément pas dans les registres de la «préoccupation», [...] la tradition métaphysique occidentale ne s'est jamais véritablement décidée à lui octroyer un statut ontologique spécial ».

Fink part du caractère le plus immédiat du jeu. Comparé à l'approche métaphysique privilégiée des choses scientifiques ou pré-scientifiques, le jeu se caractérise par son « irréalité » (p.67). Fink qui fait de la relation de l'homme et du monde un problème philosophique fondamental s'interroge expressément : « comment le moment ludique de l'« irréalité » pourrait-il contenir une indication concernant le monde lui-même »(p.70).

En principe l'« imaginé » est nul, pourtant ce qui est simplement imaginé n'est pas rien du tout même pour la métaphysique. Si le contenu imaginé n'est pas réel il l'est tout de même un petit peu en tant que moment intentionnel de l'acte d'imaginer ce qui conduit à considérer qu'un acte réel contient en lui une irréalité (p.73). Fink s'interroge « en quel sens le jeu humain est-il déterminé par une « irréalité » qui lui est propre? » (p.73) L'être réel ne s'attribue pas à l'homme selon les mêmes modalités qu'aux choses L'homme est d'autant plus réel qu'il est libre, dès lors pris comme accomplissement spontané de la vie, le jeu, (la représentation, le mime, le culte) apparaît comme une sorte d'auto-réalisation de l'homme (p.74).,

Sur le fond de l'histoire de la métaphysique occidentale depuis Platon, Fink s'interroge sur la part d'« irréalité » caractérisant le jeu. « Comment faut-il la comprendre ? Est-elle copie et imitation, mimésis ? En outre est-elle imitation du réel authentique et véritable, ou bien imitation de quelque chose qui déjà par soi-même est dérivation, imitation ? Ou bien est-ce finalement placer le jeu dans une fausse perspective lorsqu'on y voit une imitation (de quelque espèce que ce soit) de la vie sérieuse des choses de la réalité sérieuse de la vie des hommes » (p.95).

Alors que la critique platonicienne interprète le jeu comme copie, Fink se demande, quand bien même le jeu aurait un caractère mimétique, « si on le saisit, dans son sens plein et originel, lorsqu'on en détache le moment de la mimésis pour en faire le moment privilégié » (p.102). « En mesurant le jeu, l’activité ludique à partir d’une analyse philosophique, métaphysique, de l’image, l’on ne saisit pas vraiment l’activité ludique dans ce qui lui est propre », écrit David Chaberty. Ce serait d'abord nier le travail créateur du poète; « le monde réfléchi du jeu se comporte comme si nous le regardions à travers une fenêtre [...] il est impossible de s'y frayer un chemin mais on peut regarder dedans [...] le monde réfléchi n'est nulle part ailleurs que dans un tel regard, il n'est pour ainsi dire que la fenêtre par laquelle nous regardons [...] L'espace réfléchi a une profondeur irréelle » (p.100). « Ce qu’il s’agit d’abord de réévaluer c’est le statut de ce que Fink appelle l’image ludique, qui ne se définit pas d’abord comme la simple copie d’une réalité, comme le tableau qui représente le paysage, mais par la production d’une apparence ».

Plus profondément comme le souligne Raphaël Célis, « grâce à l'opération ludique, l'homme peut réaliser, sur le mode de la simulation et du « comme si », toutes les possibilités délaissées ou inexploitées de son être dans le monde. Ce faisant il accomplit plus qu'un élargissement fictif de son horizon d'existence : il touche à la profondeur de l'être-lié du monde en lui ».

Interprétation mythique du jeu

Selon Fink le jeu serait une forme particulière de la relation de l'homme avec le monde. « Parce que dans le temps, toutes les choses possédaient une profondeur de monde, que sur tout brin d'herbe brillait la lumière des astres les plus lointains, et que tout était rempli de divinité, l'aube de l'humanité n'aurait connu aucun culte » (p.130). Le culte est le souvenir de cet âge d'or (p.143). Maintenant,« l’homme vit dans l’oubli du monde, dans l’orientation vers les choses, et dans l’intérêt par lequel il est orienté vers les choses, qu’un « oublié » l’habite cependant de telle sorte qu’il est pour ainsi dire dans la nécessité de l’exprimer et de communier avec lui. C’est pourquoi pour Fink l’une des formes élémentaires de la pratique ludique, entendue comme la position d’une irréalité symbolique, est le culte ». « Le culte qui entreprend une action contre le nivellement et la banalisation de l'existence humaine est une tentative de faire briller à nouveau la lumière originelle du monde sur toutes choses finies » (p.130-131). Fink explique « comment une réalité ordinaire peut revêtir, en tant que support du sens ludique, une signification sacrée : la colline du Parthénon devient la base d’un édifice sacré et acquiert une signification qui la distingue d’une colline ordinaire ».

L'analyse des temps archaïques pousse Fink à renverser « la valeur philosophique du phénomène du jeu, à la retourner : loin de copier une simple chose, le jeu exprime la compréhension, bien plus originaire, du monde ». Si bien qu'au lieu d'être une pratique dévaluée une fabulation, le jeu se définit , au contraire, plutôt par la position de quelque chose de « sur-vrai » (quelque chose de plus fort en être que la simple chose), pour l'homme qui pressent par delà les choses « une dimension supérieure, la dimension du divin et du sacré, à laquelle il s’en remet pour les besoins de son existence ».

La mondanité du jeu humain

En guise de conclusion, « Fink considère que le phénomène du jeu, bien loin d’être d’un rang secondaire par rapport aux questions « sérieuses » de la vie, est l’expression du rapport au monde originaire. « La production de l’apparence ludique présentée comme inférieure ontologiquement à la réalité de l’étant, est au contraire la projection de quelque chose de plus fort en être que la simple chose, elle est la production et la manifestation du sacré, du divin, de quelque chose de bien plus puissant que l’être de la seule chose », écrit , dans sa thèse, David Chaberty. C’est pourquoi Fink établit un rapport essentiel entre jeu humain et jeu cosmique ». Fink résume sous forme de thèse la réponse à la question de l'essence du jeu « le jeu humain est un mode particulièrement remarquable sur lequel l'existence se rapporte au tout de ce qui est et sur lequel elle se laisse traverser et animer par le tout »(p.227).

L'intramondanité n'a pas le sens d'une appartenance statique mais d'un « procès » qui englobe : « les choses qui naissent et périssent, augmentent et diminuent, se déplacent et se transforment, tout cela se produit manifestement à l'intérieur du monde. C'est en lui que se produisent le constant va-et-vient, l'apparition et la disparition, le changement de place et le séjour limité [...] qu'une chose s'accroît alors qu'une autre diminue, que l'un monte et l'autre décline, qu'une chose apparaît alors qu'une autre touche à sa fin [...] c'est dans le monde qu'il y a l'unité et la multiplicité » écrit Fink. Le monde devient « une dimension qui se situe au-delà de la métaphysique onto-théologique et qui en tant que phénomène d'être total, englobe le tout de l'être et ne saurait être pensé comme somme des d'étants finis ni non plus comme horizon englobant des étants », écrit Natalie Depraz.

« La position que conquiert Fink, sur le problème du jeu, est donc une conception post-métaphysique, où le jeu du monde n’est plus saisi par la médiation de croyances primitives dans des esprits bienveillants ou néfastes, mais où le jeu du monde est saisi philosophiquement, par la pensée du Tout, et non par des croyances anthropomorphiques. Le jeu du monde est l’archi-originaire, la compréhension du jeu du monde est la compréhension originaire qui scelle le propre de l’homme et de son séjour dans la dimension qu’il habite ». .

Références

- Eugen Fink 1993, p. 4e de couverture

- David Chaberty 2011, p. 639 lire en ligne

- Raphaël Célis 1978, p. 56-57 lire en ligne

- Raphaël Célis 1978, p. 56 lire en ligne

- David Chaberty 2011, p. 622 lire en ligne

- Boris Solinski 2015, p. 299 lire en ligne

- Boris Solinski 2015, p. 53 lire en ligne

- David Chaberty 2011, p. 652-653 lire en ligne

- David Chaberty 2011, p. 641 lire en ligne

- David Chaberty 2011, p. 646 lire en ligne

- Raphaël Célis 1978, p. 63 lire en ligne

- David Chaberty 2011, p. 647 lire en ligne

- David Chaberty 2011, p. 648 lire en ligne

- David Chaberty 2011, p. 650 lire en ligne

- David Chaberty 2011, p. 638-639 lire en ligne

- Eugen Fink 1993, p. 205-206

- Natalie Depraz 1994, p. 18

- David Chaberty 2011, p. 653 lire en ligne

Notes

- Cela serait particulièrement vrai chez Heidegger « qui élève le mode d'être constitutif le plus universel de l'essence du Dasein, la préoccupation, par quoi s'établit le contact avec les choses comme outils, selon l'être disponible, au rang de saisie ontologique privilégiée du phénomène de la mondanisation »Raphaël Célis 1978, p. 55 lire en ligne

- « Un étant, une chose finie devient symbole lorsqu'il rencontre le « complément » par le tout du monde et que le tout se met à briller en elle et à l'illuminer, lorsqu'elle devient le représentant de l'univers, que le fini devient transparent dans son intra-mondanité et qu'il permet d'apercevoir la puissance agissante qui le traverse, le produit et le détruit »(p.137-138)

- La pensée d'Héraclite a été le sujet d'un séminaire tenu le semestre d'hiver 1966-1967 conjointement par Eugen Fink et Martin Heidegger et publié en français par Gallimard sous le titre Héraclite

- « L'homme est l'étant extra-mondain concerné par le monde, il est pris et habité par la pensée de l'immensité [...] il existe extatiquement [...] c'est parce que nous sommes éclos au Logos du Tout, qui assemble et qui structure, que nous pouvons penser parler dans la compréhension de l'être »(p.55). Bien que caractérisé par sa compréhension cosmique, l'homme reste comme tous les êtres, un être fini qui comme « tout ce qui apparaît dans l'espace et dans le temps du monde est éphémère; ce qui s'élève décline nécessairement [...] lever et déclin des choses finies s'impliquent les unes les autres [...] L'être-dans-le monde universel de toutes choses finies en général en tant qu'appartenance au cosmos ne signifie pas une relation statique, immobile, mais plutôt l'appartenance des choses à l'action d'individuation, au processus cosmique de l'individuation. L'homme lui aussi appartient à ce processus; il est une chose finie, il est même la chose la plus finie » (p.56-57)

- « Puisque l’homme ainsi n’est pas simplement dans le temps mais a le savoir du temps et de la caducité ; qu’il n’est pas simplement subsistant comme la pierre ou le nuage, mais qu’il a relation avec son être, qu’il est même bouleversé par son propre caractère problématique et cherche à comprendre son existence ; puisqu’il en est ainsi, l’homme ne se sait pas seulement « différent » et « d’une autre espèce » sur l’arrière-fond de l’animalité, mais il a relation avec l’impérissable qui gouverne la disparition, le lever et le déclin des choses finies ; il a relation avec le monde, avec le processus de l’individuation, avec la vie du monde en tant que manière dont la toute puissance agit. L’étant le plus fini a justement le savoir de la puissance du tout »-David Chaberty 2011, p. 640 lire en ligne

- « Nulle chose n'est jamais seule, non seulement elle se tient dans le voisinage d'autres choses autonomes qui forment son entourage, mais cette chose et les choses qui l'environnent sont réunies dans une totalité les englobant toutes » (p.128)

- « Le monde rend possible le langage, la raison et la compréhension ontologique, cela est difficile à percevoir et encore plus difficile à exposer, parce que nous ne disposons pas des catégories toutes prêtes pour l'extase qui ouvre l'homme au monde » (p.62)

- « La philosophie se trouve gravement embarrassée lorsqu'elle doit indiquer en quoi consiste le caractère de l'être-réel, son existentia. La réalité est un mode fondamental de l'être de l'étant en relation avec la possibilité et la nécessité. Tout ce qui est réel est aussi au moins possible mais pas toujours également nécessaire [...] Ainsi conçue la réalité est prise pour une modalité ontologique des choses [...] . L'homme tente de sortir de ce dilemme en rapportant l'étant objectif au sujet qui se le représente. Si la représentation n'est pas soumise à l'arbitraire du sujet, si celui-ci ne peut pas combiner à son gré les contenus de la représentation, mais qu'il fait l'expérience d'une contrainte positive, l'objet sera dit réel » remarque Eugen Fink 1993, p. 71

- « La critique platonicienne prend son départ dans l'« irréalité » constitutive du jeu en tant que mode ludique » (p.127)

- « L'homme a l'énorme possibilité de comprendre l'apparence comme apparence et de plonger dans le grand jeu du monde, de se comprendre dans cette immergence comme le participant du jeu cosmique »-Eugen Fink 1986, p. 238

Liens externes

- David Chaberty, « Introduction à la phénoménologie cosmologique d’Eugen Fink », sur Hal, Université Grenoble, .

- Raphaël Célis, « La mondanité du jeu et de l'image selon Eugen Fink », n 29, sur Persée, Revue Philosophique de Louvain, , p. 54-66.

- Boris Solinski, « Ludologie, jeu, Discours, Complexité : Thèse Université de Lorraine », .

Bibliographie

- Eugen Fink (trad. Hans Hildenberg et Alex Linderberg), Le jeu comme symbole du monde, Les Éditions de Minuit, coll. « Arguments », , 244 p. (ISBN 2-7073-0130-2).

- Eugen Fink (trad. de l'allemand par Hans Hildenberg et Alex Linderberg), La philosophie de Nietzsche, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Arguments », , 244 p. (ISBN 2-7073-0261-9)

- collectif, Eugen Fink Actes du colloque de Cerisy-la Salle 23-30 juillet 1994, Amsterdam, Rodopi, , 367 p. (ISBN 90-420-0243-3), accessible sur Google Play.

- Eugen Fink (trad. Natalie Depraz), Sixième Méditation cartésienne : l'Idée d'une théorie transcendantale de la méthode, Jérôme Millon, , 265 p. (ISBN 2-905614-98-6, lire en ligne).

Articles connexes

- Détails

- Écrit par Super User

- Catégorie : Articles Publique

- Affichages : 2297

La victoire du parti Fratelli d’Italia pourrait annoncer une synthèse entre les logiques technocratiques, l’acceptation de la dimension européenne de l’Alliance atlantique, des valeurs très conservatrices et des instances néonationalistes, écrit Gilles Gressani, le directeur de la revue « Le Grand Continent ».

Article réservé aux abonnés

La victoire nette de Giorgia Meloni et de son parti Fratelli d’Italia donne une majorité parlementaire absolue à une coalition dite de centre droit qui, malgré des fortes contradictions internes et des probables chocs externes, devrait gouverner l’Italie.

C’est un changement crucial à l’échelle continentale – il mérite d’être compris dans sa singularité, en se débarrassant d’une certaine condescendance qui accompagne, en ces heures, certaines analyses ainsi que d’un ton apocalyptique qui empêche de comprendre les perspectives et les risques bien réels de cette séquence. Il faut en effet se rappeler que l’Italie a même souvent révélé en avance les tendances profondes de la politique contemporaine européenne. S’il reste difficile de définir à chaud ce que sera la formule politique proposée par Giorgia Meloni – alors que les noms des personnes qui composeront le nouveau gouvernement ne sont pas encore connus –, on peut déjà formuler certaines hypothèses à partir de ce que fut la campagne électorale.

Giorgia Meloni est à la tête d’un parti qui s’inscrit dans une relation de filiation presque directe avec le principal parti néofasciste en Italie, le Mouvement social italien (MSI). On l’a vue, jeune militante, chanter les louanges de Mussolini ; encore aujourd’hui, dans son entourage et dans les rangs de son parti, on reconnaît de très nombreuses personnes « nostalgiques » du régime. Si tous ces éléments montrent la relation plus qu’ambiguë d’une partie de la droite italienne avec la mémoire du régime, il serait toutefois erroné de penser que c’est en proposant un retour au fascisme que Meloni a pu parvenir à imposer son hégémonie sur la droite italienne.

« Techno-souverainisme »

Cent ans après la marche sur Rome, l’histoire ne se répète ni en tragédie ni en farce. En réalité Mme Meloni n’incarne pas tout simplement le retour du fascisme, mais l’apparition d’une nouvelle formule politique que l’on pourrait désigner par le néologisme de « techno-souverainisme » : produit de la synthèse entre l’intégration des logiques technocratiques, l’acceptation du cadre géopolitique de l’Alliance atlantique et de sa dimension européenne, avec l’insistance sur des valeurs très conservatrices et des instances néonationalistes.

C’est un paradoxe qu’il faut noter. Tout en étant à la tête du principal parti au Parlement opposé au gouvernement de Mario Draghi, Giorgia Meloni a imprimé un tournant à la ligne de son parti : soutien à l’effort de guerre en Ukraine, alignement, au moins partiel, sur l’Europe. Ainsi une proposition qui reste plus à droite dans les valeurs et la culture politique a fini par paraître plus cohérente avec l’hypothèse du gouvernement sortant que celle de la Ligue de Matteo Salvini, le grand perdant de l’élection de ce dimanche.

Ce changement de cap est tactique et ambigu, en partie provoqué par le net avantage dans les sondages qui a permis à Giorgia Meloni de ne pas devoir faire une campagne électorale de rupture à l’intérieur et de s’adresser plutôt aux partenaires internationaux. On ne pourra apprécier la profondeur stratégique de cette réorientation que lorsqu’on mesurera son impact sur la composition du gouvernement, notamment la nomination au ministère-clé des finances.

« Europe blanche et chrétienne »

Cela ne doit échapper à personne : Mme Meloni ne souhaite pas sortir de l’euro. Pourquoi ? La réponse la plus synthétique est fournie par le score du parti « Italexit » qui n’arrive pas à dépasser 1,9 % des voix. Grâce notamment à l’action de Mario Draghi – avec qui Mme Meloni semble avoir gardé des relations étroites –, la monnaie unique a fini par créer un sentiment d’appartenance, en définissant des limites nettes à toute initiative sérieuse de prise du pouvoir dans la deuxième puissance industrielle européenne. En installant dans l’électorat l’idée qu’il serait une forme de protection, l’euro a imposé un cadre même aux forces qui jusqu’alors contestaient l’ordre européen.

Cette dynamique n’est pas nouvelle. On constate depuis plusieurs années un effort, surtout rhétorique, de la part de l’extrême droite européenne pour se redéfinir autour d’un projet de valeurs civilisationnelles : ainsi l’idée du premier ministre hongrois Viktor Orban d’une « Europe blanche et chrétienne » capable de constituer une sorte d’internationale néonationaliste à l’échelle continentale pour changer le rapport de force et proposer une nouvelle « Europe des nations ».

Un ennemi commun

Mais si nous ne sommes pas dans l’Europe de 1922, nous ne sommes pas non plus dans l’Europe de 2019. La guerre en Ukraine a bousculé ce processus. Au niveau des représentations, elle a contribué à territorialiser une construction qui avait plutôt tendance à penser son action en termes géographiquement abstraits : marché, consommateurs, entreprises.

Selon le chef de la diplomatie européenne, elle a provoqué « le réveil géopolitique de l’Europe ». Avec le retour d’un conflit chaud, l’Union et les Etats membres traversent un « moment schmittien », caractérisé par l’apparition brutale d’un ennemi commun dans l’intensité politique maximale d’une guerre qui engendre le processus de construction d’une nation en Ukraine.

Cette politisation transforme l’aspect technocratique, parfois impolitique, de la construction européenne, en donnant un avantage potentiel à des formes néonationalistes. C’est précisément dans cette séquence qu’une hypothèse techno-souverainiste cohérente avec ce nouvel ordre continental pourrait voir le jour en Italie. Mais cela implique le renoncement aux propositions illibérales, souvent évoquées par Giorgia Meloni dans l’expression d’un néonationalisme à la Orban. Ce virage conservateur et libéral aurait un impact immédiat sur la crédibilité du gouvernement dirigé par Fratelli d’Italia.

Ce tournant italien pose en tout cas avec urgence la question d’une réponse structurée de la part de toutes les forces progressistes qui ne se limite pas aux incantations, mais qui sache s’inscrire sur un projet d’organisation du continent.

Gilles Gressani est directeur de la revue « Le Grand Continent », et président du Groupe d’études géopolitiques. Il est notamment codirecteur de « Politiques de l’interrègne. Chine, pandémie, climat », Gallimard, 320 p., 21 €

- Détails

- Écrit par Super User

- Catégorie : Articles Publique

- Affichages : 2353

Emmanuel LANGELLIER, Media365 : publié le dimanche 25 septembre 2022 à 12h57

Retraité depuis 2016, Michael Phelps, ancien grand dépressif, est désormais impliqué dans la santé mentale des sportifs.

Depuis la fin de sa fabuleuse carrière, Michael Phelps s'est trouvé un nouveau joli rôle. L'ancien nageur détenteur de 28 médailles olympiques dont 23 d'or (entre 2004 et 2016) est désormais impliqué dans la prévention pour la santé mentale des sportifs. Une mission « beaucoup plus importante que de gagner une médaille d'or », a confié l'Américain, présent cette semaine à Paris sur le forum Demain le sport. Lui, l'ancien grand dépressif. « Beaucoup trop d'athlètes olympiques se sont suicidés. Je ne veux plus perdre un seul membre de ma famille olympique », a concédé à l'AFP l'ex-sportif.

Phelps salue Osaka et Biles

Aujourd'hui âgé de 37 ans, Phelps, papa de trois jeunes garçons, bourlingue à travers le globe. « Je voyage à travers le monde, travaillant avec des sponsors ou donnant des discours de motivation. » « Nicole (sa femme) pourrait vous dire qu'il y a des jours où je me réveille et je me sens très bien, et le lendemain je pourrais me réveiller et être complètement différent, donc il s'agit vraiment pour moi de trouver un équilibre », souligne celui qui était surnommé « le requin de Baltimore ». Phelps se félicite de voir que des grands noms du sport actuels ont pu révéler leurs problèmes comme la tenniswoman Naomi Osaka ou la gymnaste Simone Biles. « J'applaudis Naomi. Elle a exprimé ce qu'elle vivait sur ses réseaux sociaux, avec ses propres mots. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire », lâche l'ancien champion qui a « vécu une période pendant laquelle je ne voulais pas vivre ».

Phelps « cherche des voies pour être lui-même, authentique »

« Quand on regarde ce qu'il s'est passé avec Simone Biles, elle a dû endurer tout ça durant l'un des moments les plus importants de sa carrière. Ça montre à quel point les troubles mentaux interviennent à des moments inattendus. Ça peut survenir comme ça, relève Michael Phelps en claquant ses doigts. On a besoin de davantage de gens prêts à s'ouvrir et à partager leur expérience. » A côté de ses conférences, l'Américain « cherche des voies pour être lui-même, authentique ». « Je nage. On a construit une salle de sport dans notre garage. J'écris un journal », révèle Phelps qui ne s'imagine pas du tout comme entraîneur dans le futur.

.

---------------------------------------------------------------------

«La dépression nous côtoie bien plus qu'on ne le croit»: les confidences de la légende Michael Phelps

.

.

.

- Détails

- Écrit par Super User

- Catégorie : Articles Publique

- Affichages : 2303

/

Les sceptiques doutent qu'elles puissent se déployer à grande échelle tandis que leurs défenseurs les considèrent comme une alternative plus sûre, plus écologique et plus rapide aux camions.

Un drone surgit dans l'immense ciel texan, dépose une petite boîte en carton dans un jardin de banlieue et repart aussitôt, presque sans bruit, dans l'indifférence du voisinage. Annoncées depuis des années, utopie pour les uns, dystopie pour les autres, les livraisons par drone sont bien devenues une réalité dans certaines parties des États-Unis. Les sceptiques doutent qu'elles puissent se déployer à grande échelle tandis que leurs défenseurs les considèrent comme une alternative plus sûre, plus écologique et plus rapide aux camions.

Ce jour-là, à Frisco, au nord de Dallas, Tiffany Bokhari a reçu ses chips et son eau pétillante quelques minutes après avoir passé commande sur l'application créée par Wing, une filiale d'Alphabet, la maison mère de Google. «La bouteille est encore humide et bien fraîche», s'enthousiasme la Texane de 51 ans en ouvrant la boîte tout juste déposée au sol.

Wing ne couvre pour l'instant que quelques dizaines de kilomètres carrés dans la région où elle se contente de livrer les articles de l'enseigne Walgreens et du glacier local Blue Bell. Mais l'entreprise assure déjà jusqu'à 1.000 livraisons quotidiennes sur une partie de l'aire urbaine de Brisbane, en Australie. Elle est également présente en Finlande et limite ses chargements à un peu plus d'un kilo, «soit un poulet rôti... », sourit Jonathan Bass, directeur marketing et communication de Wing, «pour aider à visualiser ce qui peut être transporté».

À lire aussiAmazon se prépare à livrer par drones dans une ville californienne

Si repas chauds, médicaments et petits articles type brosses à dents trouvent peu à peu leur place dans le ciel américain, du matériel médical est déjà acheminé par drone depuis plusieurs années dans certaines régions d'Afrique. Les engins à hélices y sont utilisés pour livrer des produits périssables comme le sang lorsqu'il n'existe pas d'infrastructures aériennes fiables. Les États-Unis n'en sont pas encore là mais de tels services continuent de se déployer au Texas, en Californie, en Virginie et en Caroline du Nord grâce à Wing, l'israélien Flytrex ou le géant de l’e-commerce Amazon.

Le fondateur de ce dernier, Jeff Bezos, avait défrayé la chronique en 2013 après avoir révélé ses premiers tests de livraison par drone sur la chaîne de télévision CBS. Il prédisait leur généralisation dans les cinq ans à venir. Il n'en a rien été malgré le déploiement de l'entreprise dans un grand nombre de domaines du quotidien, du streaming à la santé en passant par l'alimentaire. L'incendie de 10 hectares de végétation qu'un de ses engins a déclenché lors d'un crash l'an dernier a quelque peu refroidi les ardeurs du groupe.

Les avancées ont été moins chaotiques pour Wing qui, en avril, a lancé «le premier service commercial de livraison par drone» dans une zone métropolitaine américaine, celle de Dallas-Fort Worth. Certains experts soulignent malgré tout les limites de ce moyen de livraison. «Il faudrait une petite armée de drones pour livrer les 150 à 200 colis que contient un camion», écrit Thomas Black, l'éditorialiste de Bloomberg Opinion, pour qui les petits aéronefs restent pertinents pour les livraisons urgentes.

À lire aussiVoici les nouveaux drones livreurs d'Amazon

Pour le PDG de Flytrex, Yariv Bash, les livraisons de repas par drone électrique sont non seulement moins émettrices de gaz à effet de serre que celles effectuées en voiture, mais elles sont aussi plus sûres. «Les drones ne se fatiguent pas, n'écrivent pas de textos au volant et ne boivent pas d'alcool avant de conduire» déclare-t-il à l'AFP. «Le service est tout simplement meilleur». Aux États-Unis, la question de la sécurité a été au cœur des débats gouvernementaux pour la délivrance d'autorisations d'activité.

Bien qu'elle n'utilise qu'un drone de moins de 5 kilos en polystyrène, Wing a dû obtenir les mêmes certifications que DHL ou UPS qui réalisent des livraisons par avion, souligne Jonathan Bass, de la filiale d'Alphabet. Il remarque qu'un comité créé par l'administration aérienne américaine a émis des recommandations en faveur d'une régulation spécifique aux drones: «Je pense que cela débriderait la croissance aux États-Unis», explique-t-il.

Celle-ci est déjà au rendez-vous: dans un rapport publié en mars, le cabinet de conseil McKinsey a souligné que le nombre de livraisons par drone était passé de 6.000 en 2018 à presque un demi-million l'an dernier. «Mais l'avenir est incertain», a ajouté le rapport. «Les régulations, le degré d'acceptation du consommateur et les coûts détermineront si l'industrie atteint son plein potentiel».

.

.

.

- Détails

- Écrit par Super User

- Catégorie : Articles Publique

- Affichages : 2502

En 2015, l'acteur, qui vient de s’éteindre à 89 ans, reprenait le spectacle consacré aux textes de Charles Péguy et publiait Mes chemins d'espérance, avec le photographe Ferrante Ferranti. Il évoquait, avec beaucoup de profondeur et de douceur, son rapport au jeu et à la foi.

Lui qui a si souvent joué les personnages inquiétants, au théâtre comme au cinéma, ressemble de plus en plus à l'homme de paix et de foi qu'il a toujours été. Sa haute silhouette, sa barbe blanche, son regard tendre sont baignés d'une calme lumière intérieure. Michael Lonsdale est doux et aussi impressionnant que simple. Plus va le temps, plus il va vers sa vérité. Elle est de bonté, de générosité, d'attention aux autres. Ce qui ne veut pas dire que cet artiste qui peint, joue, écrit depuis l'adolescence - et qui a aujourd'hui 84 ans - ait en rien renoncé au monde, à la vie et aux délices de la conversation.

Michael Lonsdale est une intelligence vive, une parole fluide. Il a de l'esprit. Il n'en use jamais avec cruauté. Mais on rit avec lui! On s'amuse. Que l'on évoque ses années de formation ou les très fortes personnalités qu'il a côtoyées en «cent quarante films et beaucoup plus de pièces», il demeure espiègle. À l'occasion de la reprise, chaque lundi jusqu'en janvier, au Poche-Montparnasse

- Détails

- Écrit par Super User

- Catégorie : Articles Publique

- Affichages : 2289

:quality(70):focal(1570x1251:1580x1261)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/H6F3RUEVR5CSZCG3Z63FTVJB2Y.jpg)

L’écrivaine britannique, deux fois lauréate du Booker Prize et décédée le 22 septembre, à 70 ans, n’a rencontré le succès que tardivement. L’écriture a été pour cette femme à la santé fragile «la seule source de pouvoir» dont elle disposait.

Elle parlait comme elle écrivait. De manière ciselée, précise, limpide. Ses mots coulaient, de sa bouche ou sur le papier – elle écrivait à la main –, et vous vous surpreniez à redire ou relire ses phrases, comme on fait rouler sur le palais une gorgée d’un excellent vin. Avec plaisir, étonnement et gratitude. L’immense écrivain britannique Hilary Mantel est décédée jeudi 22 septembre à 70 ans, des suites d’une attaque cérébrale. Sa disparition creuse un trou béant dans la littérature anglo-saxonne contemporaine.

Elle était déjà révérée des critiques et éditeurs et d’un cercle de lecteurs fidèles lorsque le succès phénoménal de sa trilogie «le Conseiller» l’a cueillie en 2009, alors qu’elle avait déjà largement dépassé la cinquantaine. Dans l’ombre des Tudor, le Pouvoir et le Miroir et la lumière racontent la vie d’un fils de forgeron, Thomas Cromwell, qui deviendra le principal ministre du roi Henri VIII au XVIe siècle. Les deux premiers volumes obtiendront chacun le prestigieux prix littéraire du Booker Prize, du jamais vu, et la fin de la trilogie sera aussi inscrite dans la présélection du prix. Traduite dans 41 langues, la trilogie a été vendue à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde, été transposée avec succès au théâtre et dans une formidable série sur la BBC.

Hilary Mantel ne racontait pas seulement un personnage historique. Elle l’habitait, lui donnait chair et révélait ses pensées intimes, l’inscrivait dans une modernité étonnante qui tenait le lecteur en haleine de la première à la dernière page de ces tomes qui comptaient de plus de 700 pages.

«Trop d’ambition»

«J’étais inapte à être une enfant», a-t-elle écrit dans son autobiographie, Giving Up the ghost, publiée en 2003. Née le 6 juillet 1952 dans une famille d’origine irlandaise, l’écrivain est née Hilary Thomson, dans le nord de l’Angleterre et dans une famille pauvre. Elle raconte s’être souvent sentie à part, dans son village, gamine aux yeux immenses et à l’imagination incontrôlable. Elle a sept ans lorsque sa mère installe son amant au sein du domicile conjugal. Son père partira au bout de quatre ans. Elle ne le reverra plus. Hilary et ses deux frères héritent alors du nom de famille du nouveau compagnon de leur mère, Mantel.

Elle part étudier à Londres, le droit, dans la prestigieuse London School of Economics, avant de renoncer et de rejoindre son fiancé Gerald McEwen, qui étudie alors la géologie à Sheffield. Le couple se mariera, divorcera, et se remariera l’année d’après pour ne plus jamais se quitter. Elle a à peine 20 ans et elle souffre déjà, terriblement. Elle souffrira toute sa vie. Pendant des années, elle consulte médecins après médecins pour trouver la cause de ses douleurs. En vain. Un psychiatre estime qu’elle souffre probablement de «trop d’ambition» et lui suggère d’arrêter d’écrire, racontera-t-elle. Heureusement, têtue, elle ne l’a pas écouté.

Mère fictive

En fait, elle souffre d’endométriose et le diagnostic est enfin posé alors qu’elle a 27 ans. Elle vit avec celui qui est devenu son mari au Bostwana, et lit un livre qui décrit précisément ses symptômes. Elle obtient enfin des médecins qu’ils se penchent sur sa maladie. Mais elle est mal opérée et ne pourra jamais avoir d’enfants. Et elle continuera à souffrir. «Pour moi, cette condition et les tentatives pour la soigner ont dévasté ma vie. De nombreux cas restent non-diagnostiqués pendant des années, causant une détresse immense. Je suis heureuse d’avoir joué un petit rôle en démarrant une conversation sur cette condition. Les écrivains se reprochent si souvent d’être inutiles à la société.» Dans son autobiographie, elle imagine sa vie avec la fille qu’elle n’a jamais eue, qu’elle nomme Catriona.

Elle commence à écrire tôt, tout en enseignant, avant de finalement se consacrer entièrement à l’écriture. Elle écrira 17 romans. Elle explique qu’il s’agit d’un choix conscient. En partie en raison de sa faiblesse physique. «C’est ce qui m’a permis d’être moi, c’était ma source de pouvoir et c’était la seule que j’avais et c’était aussi la source de pouvoir la moins onéreuse qui soit. Les mots sont gratuits», raconte-t-elle à The Observer en 2003.

Regard acéré sur le monde

Après un séjour en Arabie Saoudite, Hilary Mantel s’était installée avec son mari dans un village du Devon, loin du tumulte londonien. Elle qui a passé tant de temps dans le passé, restait sur le qui-vive, profondément ancrée dans la réalité. Et cela l’agaçait. Elle n’aimait pas qu’on lui demande de comparer des personnalités politiques contemporaines à celles du passé. «Je pense simplement que j’accorde trop de valeur au recul de vue. C’est pourquoi je ne dresserai pas de parallèles. Je pense que si vous le faites, vous transformez des personnes réelles en des sortes de figures fantasmées, ce que, malheureusement, elles ne sont pas. Elles sont réelles, présentes et dangereuses», disait-elle dans une interview au Guardian, il y a seulement une dizaine de jours. Elle pensait sans aucun doute, entre autres, à Boris Johnson. «Je l’ai rencontré à plusieurs reprises, dans différents contextes. C’est une personnalité complexe, mais la vérité très simple est qu’il ne devrait pas être dans la vie publique. Et je suis sûre qu’il le sait.»

Dotée d’un humour très grinçant, elle portait sur le monde un regard acéré. Elle avait été critiquée par des royalistes lorsqu’elle avait, dans un discours lors d’un prix littéraire, comparé la princesse Kate à une mannequin de vitrine, parfaite, sur laquelle le public projetait un fantasme de minceur, de mère parfaite, de princesse idéale. Elle ne croyait pas en la monarchie, elle pensait même qu’elle ne survivrait sans doute encore que pendant une ou deux générations. Quant au Brexit, elle lui vouait une animosité féroce. Elle se disait «honteuse de vivre dans une nation qui a élu ce gouvernement, et s’est laissée diriger par lui». Avec son mari, ils devaient d’ailleurs déménager dans quelques semaines vers l’Irlande, pour «redevenir européens et faire à nouveau partie de la grande histoire», avait-elle confié dans une interview à CBS Saturday Morning.

Son agent littéraire et ami depuis de longues années, Bill Hamilton, a regretté cette «énorme perte pour la littérature». L’an dernier, dans une interview au Guardian, Hilary Mantel confiait avoir envie de «travailler plus sur du théâtre». «Mais je pense que ça dépendra de mes capacités physiques. S’il s’avère que j’ai attendu trop longtemps, il n’y a rien à regretter.»

...

.

.

.

- Détails

- Écrit par Super User

- Catégorie : Articles Publique

- Affichages : 1699

https://www.lefigaro.fr/automobile/au-volant-de-la-premiere-voiture-solaire-20220926

EXCLUSIF - La berline écoresponsable développée par Lightyear se recharge avec le soleil. Elle propose une autonomie potentielle de 1000 kilomètres. Nous l’avons testée.

Une voiture électrique à batterie qui se meut grâce aux rayons du soleil: cela paraît tellement simple que personne n’y avait pensé. C’est le pari de Lightyear, une start-up néerlandaise fondée en 2016 par cinq anciens étudiants de l’université technique d’Eindhoven. Lex Hoefsloot, Arjo van der Ham, Martijn Lammers, Qurein Biewenga et Koen van Ham n’en sont pas à leur coup d’essai.

Sous la bannière du Solar Team Eindhoven, ces aventuriers ont remporté à quatre reprises, au cours des années 2010, la catégorie grand tourisme du World Solar Challenge, une course de véhicules solaires qui traverse l’Australie. Forts de ces succès, les jeunes trublions acquièrent la conviction que la transition écologique ne peut pas reposer uniquement sur la voiture électrique. Son déploiement à grande échelle comporte trop d’obstacles, que ce soit en termes d’infrastructures et de temps de recharge. La voiture solaire contourne ces problèmes et, pour ne rien gâcher, la lumière apportée par le soleil est gratuite

- Détails

- Écrit par Super User

- Catégorie : Articles Publique

- Affichages : 2626

"Le cinéaste Ruben Östlund, au Festival de Cannes, le 21 mai 2022."

"Le cinéaste Ruben Östlund, au Festival de Cannes, le 21 mai 2022."

« Si vous avez une conversation à table et que tout le monde est d’accord, à quoi bon débattre ? », interroge Ruben Ostlund, campé devant un café crème. L’homme sourit. « J’aime touiller le consensus. C’est le rôle de l’art de provoquer de nouvelles questions, le cinéma est intéressant lorsqu’il interpelle. » Deux films consécutifs – The Square (2017) et Sans filtre (Triangle of Sadness, 2022) –, deux Palmes d’or… Qui est donc ce Suédois enthousiaste et bondissant dont les films inconfortables font polémique et déjouent les conventions ?

« Ce qui m’intéresse, c’est la faille, affirme-t-il. Je cherche à mettre au défi la boussole morale et éthique que chacun de nous possède, à créer le dilemme qui peut soudainement nous faire perdre le nord. Et ce qui m’intéresse, ce n’est pas quand on s’en sort mais quand on se perd. »

Ruben Ostlund a grandi à Styrsö, une petite île au large de Göteborg, dans l’ouest de la Suède. Ses parents, instituteurs, s’y installent l’année de sa naissance, en 1974. Eux qui ont participé aux mouvements étudiants des années 1960 sont farouchement de gauche, au milieu d’une communauté insulaire religieuse. Son père vient de Stockholm, fils d’une chanteuse d’opéra et petit-fils d’Egon Ostlund, cheville ouvrière du Halmstadgruppen. Ce collectif d’artistes épousa dans les années 1920 le cubisme puis introduisit le surréalisme dans l’art moderne suédois. Du côté maternel, c’est plus rude. Sa mère vient du Nord, à la frontière avec la Finlande, où le grand-père travaille aux douanes.

Ruben a 4 ans quand ses parents se séparent. Son frère, de huit ans son aîné, part avec le père. Lui-même grandit donc en tête-à-tête avec cette mère qui se revendique encore aujourd’hui communiste et fait de la peinture en amateur. Un mal pour un bien : « Quoi que je fasse, ma mère me soutenait, raconte-t-il. C’était toujours “fantastique”. J’étais aussi autorisé à critiquer ses peintures. J’ai appris très tôt à avoir confiance en moi. »

Goût pour le spectaculaire

A 20 ans, lui qui pratique le ski et l’escalade, part dans les Alpes françaises faire la saison d’hiver. Il a alors l’idée de proposer à une petite maison de production de Göteborg de réaliser des films sur ces skieurs de l’extrême qui descendent des pistes extravagantes et sautent dans tous les sens. Les regarder vingt-cinq ans plus tard a quelque chose de lénifiant mais là naît son cinéma. Il fera cela pendant cinq ans. Lorsqu’il intègre la fac de cinéma de Göteborg, il apporte son goût pour le performatif et le spectaculaire, qui nécessite des prises de vues à la fois longues (pour ne rien cacher et montrer l’exploit) et multiples. Ruben Ostlund peut reprendre une scène plus de trente fois, racontent, épuisés, ceux qui ont joué pour lui. Lui semble inépuisable.

« A l’époque où nous avons commencé, la Suède produisait trente films par an et peu importait le nom du réalisateur, c’était toujours le même film, raconte Erik Hemmendorff, son producteur et associé, rencontré sur les bancs de l’école de cinéma et avec qui il mène sa barque depuis vingt ans. Avec un scénario codifié, les mêmes acteurs, vingt-huit jours de tournage et douze semaines de montage. » Les deux jeunes hommes théorisent une autre approche : « Vous apportez une caméra dans la réalité. Pour que ce que vous avez vécu dans la salle de cinéma se poursuive au-dehors. » Et se situent en opposition à un cinéma bergmanien basé sur des scénarios psychologiques très écrits.

« Ce qui nous intéressait, c’était ce que les images de cinéma peuvent activer dans votre cerveau » – Erik Hemmendorff, producteur

« Il y avait deux écoles de cinéma en Suède, celle de Stockholm, marquée par Ingmar Bergman, et celle de Göteborg, influencée par Bo Widerberg et Roy Andersson, lesquels avaient eux-mêmes été très marqués par la Nouvelle Vague française, détaille Ruben Ostlund. A Göteborg, on ne faisait ainsi pas de distinction entre le documentaire et la fiction, la seule chose qui comptait, c’est que nous étions tous des auteurs. » Or c’est l’époque où débarque la caméra DV. De même que pour la Nouvelle Vague française, les pellicules plus sensibles, les caméras plus légères et la recherche de moindres coûts avaient amené, plaide-t-il, les réalisateurs à sortir des studios pour privilégier les extérieurs, la fine équipe, sous l’influence de Kalle Boman, leur professeur, ancien assistant de Widerberg, trouve là la possibilité d’inventer son propre cinéma. Comme le formule Erik Hemmendorff : « Ce qui nous intéressait, c’était ce que les images de cinéma peuvent activer dans votre cerveau. Pour cela, il nous fallait contrôler les moyens et la production. Et nous refusions de penser que les temps glorieux du cinéma étaient derrière nous. »

Le sportif et son acolyte au passé de rockeur sont des ambitieux et des compétiteurs. « Quand on fait un groupe de rock, s’amuse Erik Hemmendorff, qui fut guitariste dans un certain nombre de formations, on part toujours en pensant qu’on est les meilleurs du monde. » Et Ruben Ostlund de raconter : « Quand Roy Andersson a commencé à tourner Chansons du deuxième étage, ils ont pris une photo devant leurs studios, avec en légende : “Le jour où nous avons décidé que le film serait à Cannes.” Tout le monde s’est moqué d’eux – l’art est censé être pur, sans but, dans une relation sacrée avec Dieu [il lève les mains au ciel] –, sauf qu’avoir un objectif, c’est créer la possibilité de l’atteindre. Et ils ont réussi [Prix du jury au 53e Festival de Cannes]. Cette histoire m’a beaucoup inspiré. »

« Un homme double »

Cannes devient son objectif, comme d’autres visent l’Everest. Dès son deuxième long-métrage, Happy Sweden (2008), Ruben Ostlund y est sélectionné dans la section Un certain regard. Le suivant, Play (2011), est à la Quinzaine des réalisateurs, Snow Therapy (2014) de nouveau à Un certain regard et ses deux derniers films repartent avec la Palme d’or. Ses plans eux-mêmes sont souvent pensés pour être vus là. Pour la scène mémorable de The Square où un homme imitant un singe devient ingérable et dangereux, il met l’assemblée venue voir le spectacle en smoking et robe du soir de façon à ce que le public de la grande salle Lumière puisse s’identifier.

A force de tendre des miroirs grossissants à tout le monde, son cinéma dérange et divise. Lui qui se dit socialiste, s’amuse : « Ça ne me dérange pas que la gauche ne m’aime pas. Elle regarde le monde de façon sentimentale : les pauvres sont authentiques et bons, et les riches sont égoïstes et superficiels… Moi, je suis équitablement dur avec tous mes personnages et tous tombent dans les mêmes travers. La gauche a oublié Marx, lequel prônait d’utiliser le capitalisme pour construire un certain niveau de société. »

« Les hommes parlent peu d’eux-mêmes et de leurs problèmes. De ce qu’ils ressentent et comment ils vivent le rôle dans lequel on les enferme » – Ruben Östlund

Ruben Ostlund aime les challenges, explique son coproducteur, le Français Philippe Bober, lequel en connaît un rayon question réalisateurs dérangeants (Ulrich Seidl, Lars von Trier…). Qu’il s’agisse d’un tournage à réinventer − comme pour Sans filtre, parce qu’à mi-parcours le yacht sur lequel on a commencé à tourner n’est plus disponible −, ou qu’il doive présenter un film à une salle houleuse, Ruben Ostlund est toujours preneur. La veille de notre rencontre, il était au multiplexe municipal de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, défendant son film devant une salle prompte à réagir. Son visage s’éclaire lorsqu’il raconte : « Un public très engagé, jeunes et vieux avec un esprit critique et un savoir ! Vous, les Français, avez réussi à maintenir une certaine culture cinématographique qui est fantastique. »

« Ruben Ostlund est un homme double. De gauche, il a des pensées de droite ; dans la vie, il est léger et simple, quand il travaille il est dominant et obtient ce qu’il veut ; sensible aux questions psychologiques, il se réfugie derrière la sociologie ; il n’est pas un intellectuel dans le sens académique du terme mais c’est quelqu’un qui pense, une pensée sauvage…, énumère son ami Per Magnus Johansson, psychanalyste, professeur à l’université de Göteborg, passé par chez Lacan à Paris (et qu’on peut, au passage, voir jouer dans The Square, prenant la défense d’un type atteint du syndrome Gilles de la Tourette). Mais Ruben a une immense qualité : il aime la confrontation, trouver des gens qui pensent différemment de lui. De même que Freud analysait le malaise dans la civilisation en 1930, Ruben est touché par cette question, les rapports entre l’individu et la société. »

Gros bosseur

Même s’il se défie de la psychanalyse, c’est évidemment à lui-même qu’en premier lieu Ruben Ostlund tend un miroir. A 48 ans, le réalisateur navigue entre Göteborg, où il vit une semaine sur deux avec ses deux grandes filles jumelles de 20 ans, et les Baléares, où il réside avec sa compagne et leur bébé. Ses relations avec cette dernière, photographe de mode allemande, et avec sa belle-famille « patriarcale à l’opposé de [son] modèle familial », sont sinon la trame du moins le point de départ de Sans filtre.

« Ruben a bénéficié de l’amour inconditionnel de sa maman. En revanche, il parle peu de son père. Or, la question du père est essentielle chez Freud comme chez Lacan », fait remarquer Per Magnus Johansson. Son père ? « Un homme systématiquement dans l’autocritique », décrit le réalisateur, qui a fait de la masculinité un des thèmes centraux de son cinéma. « Les hommes parlent peu d’eux-mêmes et de leurs problèmes, regrette-t-il. De ce qu’ils ressentent et comment ils vivent le rôle dans lequel on les enferme. » On se souvient de cette scène de Snow Therapy où, devant la menace d’une avalanche qui fonce sur eux, un homme s’enfuit en abandonnant femme et enfants. Qu’aurait-on fait à sa place ? Telle est la question-clé de tous ses films.

« Ce que j’essaye de filmer, c’est la complexité » – Ruben Östlund

Que cherche-t-il à réparer ? Où se situe-t-il ? Comment se qualifierait-il, lui qui admire Michael Haneke et Michel Houellebecq ? On propose : « Sceptique ? Utopiste ? » Il s’agace : « Pourquoi voulez-vous toujours que les choses soient noires ou blanches, alors que ce que j’essaye de filmer, c’est la complexité. »

Mais, déjà, ce gros bosseur est sur son prochain film. Synopsis : à bord d’un long-courrier, l’équipage annonce aux passagers que le système de diffusion vidéo est en panne. « Tous ces êtres humains habitués à se distraire avec des écrans sont condamnés, sans film ni téléphone, à voyager avec leurs pensées. » L’idée l’excite. Il vient d’en parler avec Vincent Lindon, l’homme qui, président du jury à Cannes cette année, lui a remis la Palme d’or et à qui il aimerait aujourd’hui proposer un rôle. « Vincent m’a dit qu’il avait lu une étude montrant que, si on perd son téléphone, ça nous rend plus malade que si on perd sa partenaire. » Les longs bras du Suédois miment un gars affolé d’avoir perdu son téléphone. Il rit, alors qu’on se surprend à chercher notre téléphone avec un sentiment d’urgence honteux. Le piège du miroir.

Page 33 sur 62

- ...ma récente prise de conscience de NOTRE décadence EN France EN Europe, comprise comme un tournant copernicien culturel, et dans lequel les racines de la civilisation chrétienne, nourrissent en moi une grande espérance en la nature subliméé ..........

- µµµµµ* .... Il y a des choses qui valent la peine d’être défendues

- µµµµµµµµµµµµ .... HOPE LIES IN REBELLION .......

- µµµµµµµµµµ1.... éveiller ce qui EST .....

- µµµµµµµµµµµµµ ....... La Paix par le glaive et le feu par fr. Emmanuel Perrier fr. Emmanuel Perrier Homélie du 18 août 2013

- µµµµµµµµ..... l'Âvie du LOGOS .... de la vie de l'ENTRE-esprit .... de l'ENtre-Âme .... EN ..... profodeur & verticÂlité ..... l'homocoques.fr ......orthodoxe ? .....

- .... un CRI EXTERIEUR à l petite plÂnète BLEUE ..........

- ..... Un CRI e-X-térieur à l'UNi-VERS ............

- µµµµµµµµ....FAMILLE-TRAVAIL-FÊTEs.......traceS numériqueS

- µµµµµµµµµµµµµµ ............... Wolff, Francis. « Introduction », Francis Wolff éd., Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?

- µµµµµµµµµµµµ..........L’éducation positive en débat : que valent les arguments scientifiques de la psy Caroline Goldman ?

- µµµµµµµµ ...... ICI & MAINs-TENANteS ....... TRANS-mettONS ....... . EN la brèche / ENtre / Passé & Futur ..... EN ce début de l'année 2023

- .... DISCERNER-REPARTIR ....

- µµµµµµ...Et alors ..... lÂ-RE-VUEs ... de NÔs-ENtre-EXpérienceS de de penser ENtre-Grande-Santé-Mentale de Vésigondain de la Boucle-Fleurie ........

- µµµµµµ ..... le Dernières Nouvelles .....qui auraientpu faire le BUzzzzzzzZ pour l'hcqsZZZZ

https://larepubliquedeslivres.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3975.jpg

https://larepubliquedeslivres.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3975.jpg https://larepubliquedeslivres.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3977-150x150.jpg

https://larepubliquedeslivres.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3977-150x150.jpg